太陽系の構成 太陽系の構成

惑星、小惑星、衛星、彗星(comet)、宇宙塵。

(1)惑星

-天球上を「行ったり」、「来たり」、「止まったり」不思議な運動を行って「人を惑わす星」の意。

英語ではplanet 、ギリシア語ではplanetes=「さまよう者」の意。その時代、太陽、月、水星、金星、

火星、木星、土星の7つが惑星のグループだった。

全部で九つ(2006年、冥王星は準惑星に格下げになっているが、冥王星を含んで九つ。)。

①ほぼ同一平面上を円に近い楕円軌道を描いて、太陽の自転方向と同じ方向に公転

②地球より外側の惑星(外惑星)ほど、衛星の数が多い

|

地球型惑星

半径=小、密度大(5.0g/cm3)∵惑星が岩石質だから

水星、金星、地球、火星

大気=二酸化炭素、窒素が主成分。地球の酸素は約35億年前に出現した「ラン藻類」によって後生的に少しずつ形成・蓄積された。

木星型惑星

半径=大、密度小大(1.0g/cm3)∵惑星の核にあたる部分が岩石質で周囲が水素からなる

多数の衛星を持つ

木星、土星、天王星、海王星

・表面=水素の海、自転周期が短い(早く回転している)ので、木星型惑星の扁平率は大きい。

・大気=水素、ヘリウム

2006年 冥王星が準惑星に格下げ

冥王星は1930年アメリカの天文学者トンボーによって発見された。太陽から約59億km(太陽~地球は約1.5億km)と途方もなく離れており、「あの世の国の王」

=Pluto と名付けられた。

冥王星付近には、カイパーベルトと呼ばれる無数の準惑星が集合する一帯があり、冥王星はその一つであるとされ、さらには冥王星より大きな天体が発見されていた。

この結果を踏まえ、国際天文学連合は「惑星の定義」の見直しを行い、冥王星は、準惑星に格下げになった。(その結果、唯一アメリカ人が発見した惑星が無くなること

になり、アメリカの天文学者は意気消沈したそうである。)

|

(2)小惑星

火星と木星の間に存在。全体で数十万個。

今から約6500万年前の白亜紀末、一個の

小惑星(直径10kmと言われる)が地球に衝

突、広大な火災が発生した。また粉塵が日

光を長期間遮蔽したため動植物、特に当時栄

えていた恐竜類が絶滅した。

発生した粉塵は世界各地に堆積し、白亜紀

-古第三紀境界粘土層を形成した。

|

ステゴザウルス ジュラ紀後期 国立科学博物館

図-6

|

(3)隕石(meteorite)

三つに分類される。絶対年代はほとんどが46億年前。

①鉄隕石(隕鉄)

成分は鉄、ニッケル、FeS・・で地球の核の成分に類似する

②石質隕石

カンラン石、輝石の鉱物からなる岩石質隕石。隕石の中に、これら

鉱物が球状に集合した組織を「コンドルール」(直径0.2~2mm)といい、

これを含む隕石を「コンドライト」、含まない隕石を「エイコンドライト」

と区別する。

「コンドライト」は、「エイコンドライト」より古い=より未分化な(=太陽

系の初源の状態を保持している)隕石であると考えられている。地球に

落下する隕石の84%はコンドライト。

③石鉄隕石

①鉄隕石(隕鉄)と②石質隕石の中間型 |

コンドライト 国立科学博物館 図-7

(「地球生命史と人類-自然との共存をめざして」の冊子から引用)

|

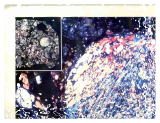

コンドライト 図-8

南極隕石 顕微鏡差真、クロスニコル |

(4)衛星

・惑星の周りを(惑星の自転の向きと同じ向きに)公転する天体

・太陽系で約五十個。水星、金星には無い。

(5)彗星

水(固体)、二酸化炭素、アンモニア、メタンなどに鉱物質が混ざった密度の小さい天体。よく、「汚れた雪のボールのような天体」と説明される。

小惑星とは全く異なる。太陽の光、太陽風で尾が出来る。

(6)流星

宇宙に漂う細かな塵が、大気に突入しそれとの摩擦によって発光する現象

|

|

太陽系全ての天体の質量の99.8%が太陽。いかに太陽が大きいかが分かる。

小さい小さい地球で、ここの島は・ここの土地はは自分の国だと騒いでいる。相田みつをさんは「うばえば足らぬ、わけ合えばあまる」と言って

いるではないか。

恒星と恒星の間には水素、ヘリウムの気体と極めて小さな塵が漂っていて、これらを「星間物質」という。「星間物質」が所々濃く集まったところ

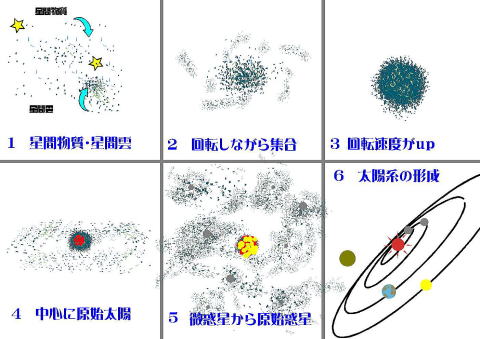

があり、ここを「星間雲」と呼ぶ(図-1)。

「星間雲」が回転しながら集合し(図-2)、次第に回転速度を速める(図-3)。このため、中心のガス球と輪状のガス体に分離する(図-3,4)。中心のガス球では温度

(1000万k以上)・圧力が高まり、核融合反応が始まり太陽が輝いたと考えられている(図-4)。

一方、輪状のガス体は、その中に含まれていた塵状物質が落ち込み、質量の不均一さから分裂する(微惑星)。分裂した塵状物質は、離合

集散を繰り返しながら惑星へと成長・発達し地球型惑星になった(図-5,6)。

他方、質量が大きく集積した惑星では、その重力で気体物質までも取り込み木星型惑星になった。残りの微惑星は衛星、彗星、小惑星となった(図-6)。

|

原図 Chigakukyoushitu

図-9

|

|

図-10

|

|

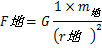

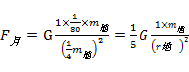

地球、月の表面に1kgの物体を置いたとして、それに加わる重力を比較する(遠心力は無視)。

地球上では

一方月面上では、

と言う大雑把な計算であるが、バネばかりの体重計では地球で50kgの人は、月に行くと10kgになる-計算だ。

月面の59%が地球から見ることが出来る。(50%ではない)

ガリレイは今から約400年前自ら作成した望遠鏡で月のクレーター(皿のような地形の意)を発見している。

望遠鏡の口径は約4cm、倍率は10倍程度であった。彼は晩年失明している。

(ガリレイの発見=木星の四つの衛星、金星の満ち欠け、月のクレーター)

|

| 月の海(暗く海のように見える)の部分 |

=クレーターが少ない。玄武岩、はんれい岩からなる→暗く見える 図-3 参照 |

| 月の陸(白く明るく見える)部分 |

=クレーターが多い。斜長岩、はんれい岩からなる→明るく見える

|

|

月の火成岩は31億年前に固化したと考えられている。 昼は太陽に照らされ120℃まで、夜は-170℃まで低下する。

|

|

月のように「海」の部分がない。が、クレーターが存在する。クレーターは多くの惑星、衛星に存在することが分かって来ている。

大気がないため温室効果がはたらかず、昼側(およそ400℃、太陽に近いため)、夜側(-180℃)と温度の差が著しい。

2016年5月、NASAは水星の地図を作成したと発表。水星には地球のように海がないため高さを測る基準面(標高0m

)を設定しづらい。が、高さ4480mの山岳から、深さ5380mの凹地があると言うことで、かなり凹凸の激しい形をしている

ことが分かって来ている。

図-11 お断り:図は、2013.7.25 新星出版社「惑星・太陽の大発見」により、画像を改変しております。

|

|

地球に近いこと、そして濃厚な大気(90atm)があるため太陽の光を反射(反射率85%)するため明るく目立つ。

90atmというのは水深で言えばおよそ900mの深さに相当する。したがって、金星の表面は濃厚というよりも、超高圧の世界である。

大気の成分はほとんどが二酸化炭素。かつては水蒸気もあったが分解された。

自転の向きが他の惑星の向きと反対。

図-12 図-12

お断り:図は、2013.7.25 新星出版社「惑星・太陽の大発見」により、画像を改変しております。

|

|

薄い(約1/170 atm)大気(成分は、ほとんどが二酸化炭素)が存在。

自転軸が公転面に対して垂直ではないので、地球のように四季がある。地球の北極・南極に対応する場所に、氷・ドライアイス

(成分:二酸化炭素)からなる「極冠」が形成される。

夏側の昼は0℃~10℃、一方冬側の夜は-100℃、平均-60℃と過酷な世界である。一方地球の平均気温は15℃で、常時液体

の水が存在し得る気温で、この結果生命の誕生をみることができた。

1976年7月バイキング1号が、同9月バイキング2号が火星を探査している。それによれば、火星にはかつて水のあったことも判明

(マリネリス峡谷)するとともに、地形的にも地球より相当に規模が大きいことが分かっている。

「オリンポス山」と命名された山は底辺が600km、比高が25km。富士山のそれが25km、3778mでいかに大きな山か分かる。

火星の地表は花こう岩、片麻岩からなりかつて造山運動・広域変成作用が行われたうかがわれる。それらの岩石の表面は

酸化鉄(FeO(OH)・nH2O)に覆われているため赤い星に見える。

「火星には火星人が住んでいる。」蛸か、そのような絵を見た人もいるだろう。バイキングは生命探査を行い、火星上で光合成が行

われる「気配」がないか、生命活動に必要な栄養物の取り込み・消費がないかどうか、メタンガス(CH4)、酸素の吸収がないかを調

べている。

火星は、二つの衛星フォボス、ダイモスをもつ。

|

図-13

お断り:画像は中公新書 谷口義明著 「宇宙を読む」より借用。画像を処理しています。

|

|

図-14 お断り:画像は中公新書 谷口義明著 「宇宙を読む」より借用。画像を処理しています。 図-14 お断り:画像は中公新書 谷口義明著 「宇宙を読む」より借用。画像を処理しています。

太陽系最大の惑星。しかし質量は太陽の1/1000以下。密度1.33g/cm3。(後述の「太陽の密度とあまり変わりない」)

岩石質の核、これを取り巻いて内側に金属水素、その外側に液体水素が取り巻いている。

表面が流体で、また自転周期が短い(速く自転している)ため扁平率(つぶれ具合)は大きい。

木星本体を取り巻く雲はアンモニア、氷、硫化水素(温泉の匂い=腐卵臭のする気体)であり、「大赤斑」は300年以上

も存在していることが分かっている。

木星の大気はほとんどが水素、ヘリウム。16個以上の衛星を持ち、木星にも土星に見られるような環の存在することが

明らかになっている。

NASAは2011年8月、無人木星探査機「ジュノー」を打ち上げた。約4年11ヶ月かかり、「ジュノー」は約30億kmを飛行し木星

の公転軌道に2016年7月上旬到達している。

上述のように木星は濃厚な気体に包まれ、よく調べられていない惑星であり、太陽に似た木星が太陽から非常に離れた場所

に形成された原因が解明されることが期待されている。

木星は、ローマ神話の「ジュピター」で、妻の名前が「ジュノー」。探査機の名前に妻の名前を命名するあたりがアメリカ人らし

いウイットだろう。

|

|

木星に次ぐ大きな惑星。密度0.71g/cm3。水の密度より小さいわけで、土星を入れられるくらいのプールがあれば、

水に浮かぶことになる。

土星の環は幅が地球の10個分、厚さは約10kmで、岩石・氷からなる。

当時のガリレイの望遠鏡は土星の環がよく見えず、「(土星には)耳がある」と言った。

ガリレイの土星観測(1609年)から約50年後「耳」ではなく、土星の環を発見したのはホイヘンスである。

Saturn 土星

図-15 お断り:画像は中公新書 谷口義明著 「宇宙を読む」より借用。

画像を処理しています。

|

地球型惑星・木星型惑星の違い

| |

内部構造 |

惑星の大気 |

|

地球型惑星

|

金属の核、岩石質のマントル、地殻

|

二酸化炭素、窒素。(地球の酸素は35億年前に出現した「ラン藻」の光合成によって

、後生的に形成された)

|

|

木星型惑星

|

岩石質の核、金属水素、液体水素

|

水素、ヘリウム

|

|

|

木星と土星:

木星も土星も巨大な惑星。木星は318地球質量(地球の質量の318倍)、土星は95地球質量。木星は重量級で、自重で収縮し重力エネルギー

を解放して中心部で核融合反応こそ起こさないまでも、赤外線を放出して(見ることは出来ないけれども)輝いている。木星の「大赤斑」、土星の

「大白斑」の見かけの動きからそれぞれの自転周期を求めることができ、木星は約10時間、土星は約10時間30分と求められる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|