|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パピルス(Papyrus)

ナイル川に生息する葦(あし)に似る

水草(右手に持つ)。エジプト人のほか

ギリシア,ローマ人も文字を書く素材と

して, パピルスを使っていた。薄く切って糊で貼り付け固め,軽石などで擦って下敷きのようにしてその上に文字や絵を描いた。 |

珠洲(すず)岬 (石川県)

能登半島最先端の岬。海岸沿いには「ラ

ンプの宿」があり,灯台(禄剛崎(ろくごうざ

き)灯台)から海に向かって空中に突き出

た「橋」のような「空中展望台」もある。 |

白川郷(岐阜県)

切妻型合掌造りの大家屋に,かつては30

~40人も同居していたという。山あいの地域

で耕作面積を確保するために,このような「高

層住宅」をこしらえた。江戸時代後期から家

の三階,四階で養蚕を行った。 |

ノイシュバンシュタイン城(schloss

NeuschwansteinFussen

ミュンヘンの南南西およそ100kmにある

小さな町)ロマンチック街道の終点の町,フ

ユッセンにある美しい城。ルートビッヒ2世

(1845-86年)が17年の歳月を費やし,完成

させた。

Neu=新しい,schwan=白鳥,stein=城と

訳せるかな。

この城をモデルに東京ディズニーランドの

シンデレラ城が作られた。ルートビッヒ2世

は作曲家リヒャルト・ワグナーに深く心酔し,

「最上の教師,最上の教育者」とよんだ。 |

1 地質年代

①相対年代(relative age)

よく「古世代」、「中世代」・・などと間違って書く場合がある。地質時代は、古い生物が栄えた時代、中くらいに古い生物が栄えた時代・・だから「古生代」、「中生代」、「新生代」という言葉遣いをする。「代」の時代を更に小分けにする場合は「紀」、「紀」を更に小分けにする場合は「世」を用いる約束となっている。このような生物の出現や絶滅による時代区分を「相対年代」という。 たとえば、古生代の地層を指す場合は「古生界」、古生代石炭紀の地層を指す場合は「石炭系」、新生代第四紀完新世の地層を指す場合は「完新統」というように、「代」→「界」、「紀」→「系」、「世」→「統」対応して言葉を用いることとなっている。

地質時代の順序については、 「カオシデ石二・三(さん)ジュラ白」、逆に「白ジュラ三(さん)・二石デシオカ、」カンブリア紀から白亜紀まで呪文のようにして地質時代の順序を皆さんは覚えていたようだ。お試しあれ。

②絶対年代(absolute age)

古い生物が栄えた時代、中くらいに古い生物が栄えた時代と言っても、それは今から何年前のことかはわからない。新生代の始まりが今から6400万年前というように、数値で示した年代を絶対年代という。

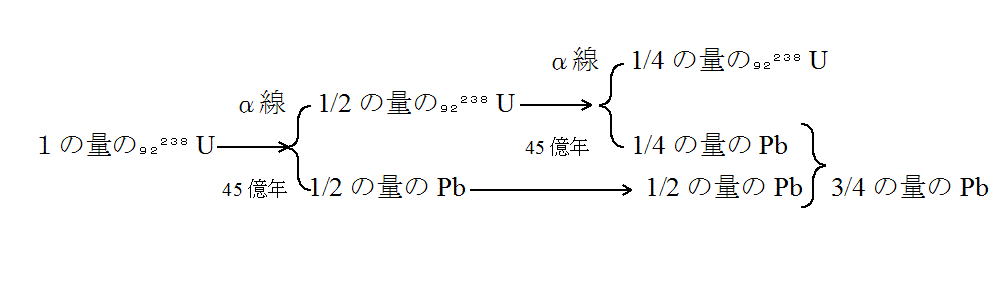

絶対年代の決定、(鉱物の)絶対年代測定は放射性同位体の放射性崩壊を利用する。 U(ウラン238)はα線を放出しPb(鉛)に変化していく。初め1の量あったウランは、45億年後は1/2がウランのままで残り、1/2が鉛となる。放射性同位体の初めの量が1/2の量に減るまでの時間を「半減期」、「半減期」は放射性同位体の種類によってそれぞれ決まっている。

実際は、上の例のように、放射性同位体の残存量、崩壊生成物量が、(1/2)n (常にnが整数)となることは無い。

N0=放射性同位体の始めの量とすると、放射性同位体の残存量Nは

1回半減期期間が経過→N= N0(1/2)1

2回半減期期間が経過→N= N0(1/2)2

3回半減期期間が経過→N= N0(1/2)3

↓ ↓

n回半減期期間が経過→N= N0(1/2)n

ここで、半減期をT年とすると、n回の半減期の経過した時間 t 年は、t =nT

t 年後の放射性同位体の残存量をNtとすると、

Nt=N0(1/2)(t/T),放射性同位体の残存量、崩壊生成物量を測定すれば、半減期Tは既知であるので t 、絶対年代を求めることができる。

絶対年代測定法、半減期

| 測定法 |

放射性同位体 |

半減期 |

| ウラン・鉛法 |

U |

4.7✕109年 |

| トリウム・鉛法 |

Th |

1.41✕1010年 |

| カリウム・アルゴン法 |

K |

1.28✕109年 |

| ルビジウム・ストロンチウム法 |

Rb |

4.80✕1010年 |

| 放射性炭素(カーボン14)法 |

C |

5.73✕103年 |

① 古い年代の年代決定には半減期の長い測定法を用いる。

② 放射性炭素法は半減期が短いので、現生人類出現の数万年前以降の年代測定に、植物動物の化石・遺骸などに対して用いられる。

地質年代区分と主な造山運動

| 代 |

紀(世) |

絶対年代 |

造山運動 |

繁栄した植物 |

繁栄した動物 |

| 新生代 |

第四紀 |

完新世 |

|

|

被子植物

|

ほ乳類 |

| 更新世 |

| 第三紀 |

新第三紀 |

| 古第三紀 |

| 中生代 |

白亜紀 |

2.4億年 |

は虫類 |

| ジュラ紀 |

|

裸子植物 |

| 三畳紀 |

|

| 古生代 |

二畳紀 |

5.6億年 |

|

シダ植物 |

両生類 |

| 石炭紀 |

| デボン紀 |

|

魚類 |

| シルル紀 |

|

藻類・菌類 |

| オルドビス紀 |

|

無脊椎動物 |

| カンブリア紀 |

|

| 先カンブリア代 |

原生代 |

17億年 |

|

9億年前、真核生物の出現

35億年、生命の始まり=嫌気性原核生物 |

|

|

| 始生代 |

35億年 |

|

| 38億年=地球最古の岩石 |

| 先始生代 |

46億年=地球の誕生 |

|

|

|

|

先始生代/始生代は冥王代40億年前、太古代30億年前、原生代20億年~との見解を示している教科書もあります。

46億年前頃

原始太陽系に漂うガス、ダストが集積。

始生代:

生命の始まる時代、グリーンランドで、生命の痕跡の化石が発見されている。発見者は日本人。

原生代:

アメーバ、有孔虫のような原生動物の栄えた時代。

2 化石・古生物

化石はfossil=掘り出されたという意味で、①体化石と②生痕化石に分けられる。

①体化石=古生物の遺体、またはその一部

②生痕化石=古生物の生活の痕跡、たとえば巣穴、足跡、糞

さらに化石は、地質学的な果たす役割の違いによって、A示準化石と、B示相化石とに分けられる。

A 示準化石

地層の(相対)年代決定に役立つ化石。

示準化石の条件:①進化速度が速いこと(形が早く変わる)

②種としての生存期間が短い

③個体数が多く、広く分布する

EX:アンモナイト→中生代、フズリナ(紡錘虫)→石炭紀~二畳紀

B 示相化石

人相とは、人の顔のこと。示相=古環境を示す-の意。古環境がどのようなものだったか推定に役立つ化石。たとえば、寒冷な海が広がっ

ていたのか、河口や、潟・湾のような所 だったのかなど。

示相化石の条件:①生活環境が進化・年代とともに変化しない

②適応範囲が狭い

EX:サンゴ(20℃以上の暖海、透明な浅海(50m以浅)、塩分濃度36‰)

3 古生代の生物

古生代の示準化石といえば、なんと言っても三葉虫。(「サンバムシ」と読む人はいませんよね。)スケッチは、Calymeneというシルル紀の

三葉虫。

縦に、側葉・中軸・側葉と三つに分かれているので三葉虫。

①、②、③は腕足類。

筆石(ふでいし):「羽ペン」  の形に似ているので、このような名前がついた。 の形に似ているので、このような名前がついた。

phyllograptus, tetragraptus,

紡錘虫(ぼうすいちゅう、フズリナ):、

時代不詳(二畳紀?)、直径7mm程度。石炭紀~二畳紀にかけて繁栄、約5000種、大きさも直径1mm~10cmまで大型化、二畳紀末絶滅。

。

石炭紀には大森林が発達、昆虫も大型化(カラスぐらいのおおきさのトンボが飛んだ。)大森林は埋没し、石炭となった。

(日本の石炭は新生代古第三紀ころの形成で、炭化が不十分)

4 中生代の生物

高温・多湿の時代→植物・昆虫の大型化。

アンモナイト(:イカ・タコと同じ仲間の頭足類。)の進化。

産地:フランス、時代は白亜紀

は虫類の進化。ニワトリ位だったものが、体長50mを越えるまでに。「恐」ろしい「竜(=トカゲ)」なので「恐竜」

ジュラ紀には虫類と鳥類の両方の特徴を併せ持つ「始祖鳥」が出現。大英博物館にその化石が所蔵されている。

大英博物館には行ったことはあるが、ツアーで行けば観覧時間はせいぜい1時間程度。始めから何と何と・・・見るものを決め、それが博物館の

どこにあるか把握し駆け足で駆け巡る-というもの。

下はBritish Museum の入館記念バッジ。

5 新生代の生物

ほ乳類、被子植物の時代。貨幣石(ヌンムリテス)、レピドシクリナ、オパキュリナ。巻き貝のビカリア(新第三紀示準化石)、ゾウ。

オパキュリナ

人類の出現。

人とは

|

| ① |

直立して二足歩行を行う |

| ② |

大きな脳を持つ |

| ③ |

道具を使用する |

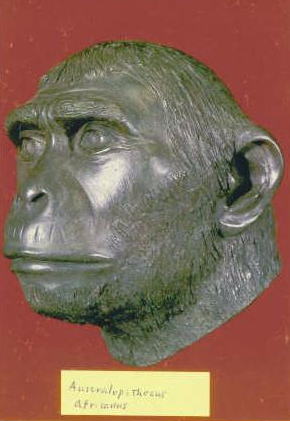

200万年前頃:

アウストラロピテクス

(アウストラロ=南の、ピテクス=猿)、二足歩行を行い、自由な手で道具(礫石器など)を作った。

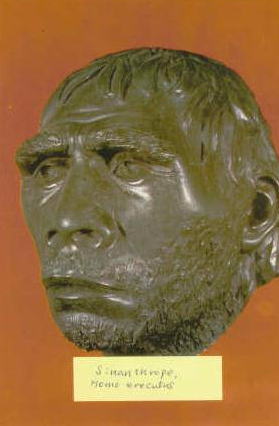

100万年前頃:

直立原人、

ヒツジ、イノシシ、カワウソ狩りを行った。核石器、骨器、木器を作り火を使った。食人 の風習があったらしい。

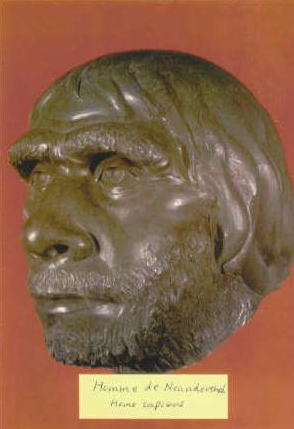

10万年前頃:

1858年、ドイツ・デッユッセルドルフ近郊の「ネアデル谷」から発見されたネアンデルタール旧人。木の槍、石の穂先のついた槍を使用し、

落とし穴を仕掛けたり、ボーラ(両端に重りの玉のついたヌンチャクのようなもの)を使ってマンモス、クマ、サイを捕獲、焼いて食べた。

(おことわり:アウストラロピテクス以下3枚の写真は、スイスジュネーブの博物館で購入した絵はがきによるものです。)

4万年前頃:

現生人類。

返りのある矢尻、精巧な彫刻、穴の開いた 道具、やり投げ器などを使用。落とし穴に獲物を落 としたり、崖に追い詰めて落とし

たり集団的狩猟を行った。魚釣りをしたり、蜂蜜をとったりした。毛皮、頭巾を身にまとい、テントのような中に生活した。

|

|

生息・生長する:grow 水草:water plant 灯台:right house 生物:living thinng,creature 出現:appearance 絶滅:extinction 地層:bed,formation

測定:measurement,measure(v) 誕生:birth 地球(特に「丸い」地球):globe アメーバ:amoeba 進化:evolution 種(「たね」ではなく「しゅ」)、

種類:species 環境:environment,surroundings 河口:mouth of river 潟・湾:lagoon,bay 昆虫:insect 人類:human kind,human being

脳:brain 道具:tool,instrument 彫刻:carving,sculpture 崖:cliff 毛皮:fur

|

|

|

|