-

佐渡島 高積雲(Sept.25)

高積雲は高さ4000~6000m、「高」がつく雲は鉛直方向の上昇気流によって形成される団塊状の雲

-

ダイヤモンドヘッド

ハワイオアフ島の火山-ホットスポットでしたね。。15万年前の火山活動でできた火山砕屑丘。ダイヤモンドはもちろん産出せず方解石が採取されます

-

山形(?)上空日没 (Apri.5)

巻層雲・巻積雲(?)6000~8000m、「層」がつく雲は斜面を這い上がる上昇気流によって形成される層状の雲

-

盛岡 放射霧(Nove.11)

晩秋(初春)晴れて風のない朝方、地表は熱を奪われます。地表に接した大気は冷却され、水蒸気が凝結し水滴となって霧となります

-

スペースシャトル

Orbiter Vehicleの模型。JAXA相模原博物館。スペースシャトルは1981年から30年間運用され高度200~900kmの宇宙空間を飛行、宇宙実験・商用開発を行いました。毛利衛さんが搭乗しました

-

名古屋城(Mar.30)

加藤清正像と桜花、雨を降らせる乱層雲。加藤清正は石垣の築城に長けていて熊本城、名古屋城を拵えました

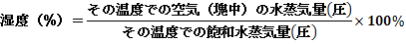

「空気塊(単位体積あたり)は温度によって含みうる水蒸気の最大量が決まっており、この限界を飽和水蒸気量」といいます。(飽和水蒸気量ではなく飽和水蒸気圧(hPa)で扱う場合もあります。)

| 空気塊の温度(℃) | 飽和水蒸気量(g/m3) |

|---|---|

| -5 |

3.41 |

| 0 | 4.84 |

| 10 | 9.33 |

| 20 | 17.18 |

表-1

例えば 10℃で飽和している1m3の空気塊が空中に浮んでいたとします。これが何らかの原因で0℃まで冷却されると、4.84gだけ水蒸気として空気塊に含まれ、残り9.33-4.84=4.49gは「水蒸気としていられない」ので、水滴または氷滴、つまり、「雲」ができることになります。

この一連の仕組みは「椅子取りゲーム」に似ていますね。空気塊の温度が下がれば下がるほど、「椅子」の数が少なくなっていきます。「椅子」に座れなくなった水蒸気は水滴(氷滴)になります。

図-1

いい湯だな~湯気が天井から ポタリと背中に・・・

風呂場の空間、床、窓ガラス、天井、壁は当然お風呂のお湯の温度より低いです。お風呂の湯面から蒸発した水蒸気は、それらに冷やされ「椅子」には座らせてもらえなくなります。水滴同士は集まって大きなつぶとなり、垂れて流れます。

なお、全国の銭湯の数は5300軒ほどのようです。

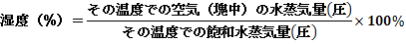

例題 1

10℃である空気塊の水蒸気量が5.60g/m3であった。湿度(%)はいくらか?

表-1のデータを参照して求めよ。

解答

=60.0%

◎ 湿度大の空気塊=「湿った」空気塊 or 充分水蒸気を含んだ空気塊

◎ 湿度小の空気塊=「乾燥した」空気塊 or ほとんど水蒸気を含まない空気塊

「空気塊の水蒸気量(圧)が、飽和水蒸気量(圧)と等しくなった時の温度」

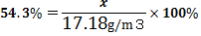

例題 2

20℃で湿度54.3%の空気塊の露点温度を「湿度を求める公式」、表-1を用いて求めよ。

【考え方】

① 20℃で湿度54.3%の空気塊が含んでいる水蒸気量を求める。

② この水蒸気量が何℃の飽和水蒸気量に等しいか表-1で調べる。→露点温度が分かる。

解答

表-1より20℃での飽和水蒸気量は17.18g/m3

「湿度を求める公式」より

x=9.33 g/m3 表-1より露点温度は 10℃-答え

例題2の「20℃、湿度54.3%の空気塊」は、10℃以下に冷やされると水蒸気の座る「椅子」が減っていき、座れない水蒸気は水滴や氷滴(概ね0℃以下の場合)になってしまう-ことを表しています。

つまり、温度の下降によって雲が形成されます。そして、空気塊の温度の下降は空気塊の上昇によってもたらされます。

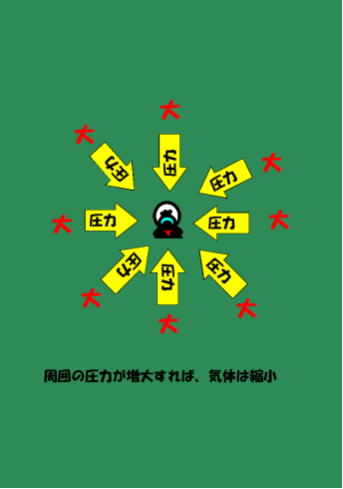

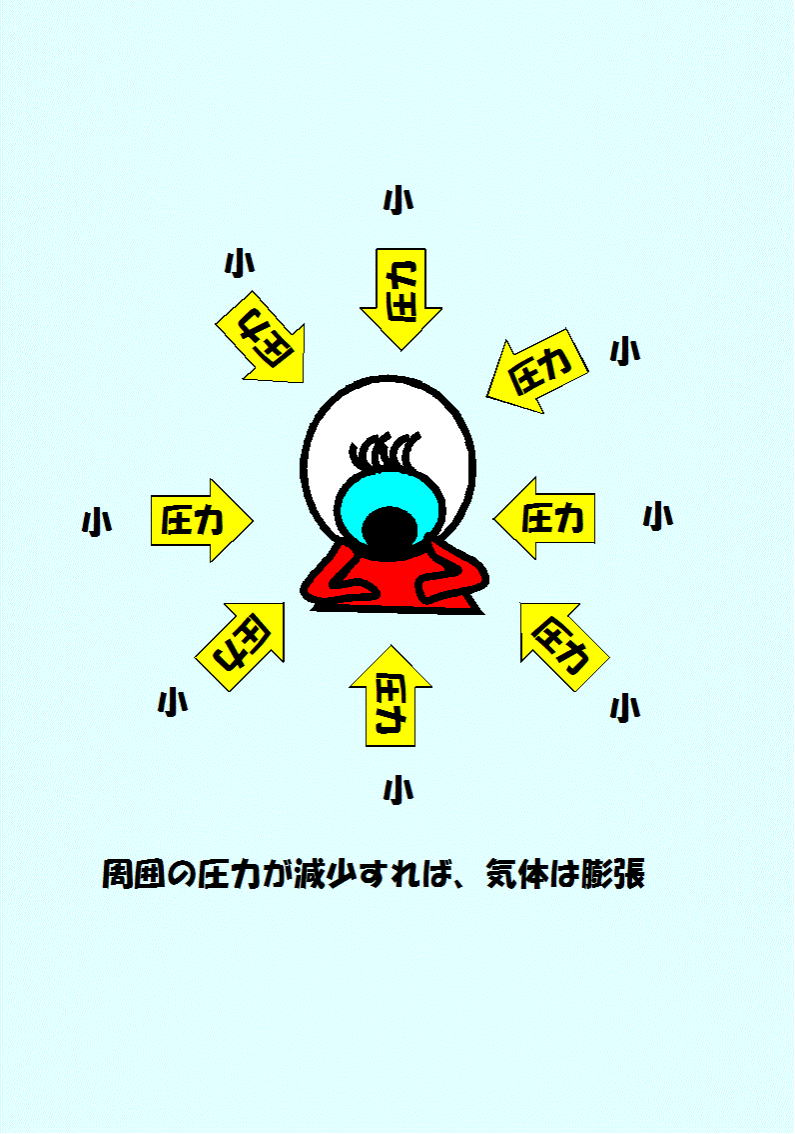

およそ地表付近に住むわれわれ人類・動物、植物は、大気という超高圧の「大気の海底」に生息していることに等しいですね。この超高圧の「大気の海底」から、空気塊が何らかの原因で上昇を行えば、上昇に伴い圧力が低下することから空気塊は膨張します。

この空気塊が膨張する際、空気塊と周りとの間で熱のやりとりが行われない場合、「断熱膨張」といいます。

空気塊は膨張にエネルギー(熱)を使うために、空気塊の温度は低下します。

一方、反対に空気塊が下降する場合は断熱的に圧縮されて温度が上昇します。

乾燥断熱減率=

水蒸気を含まない空気塊の上昇。温度変化の割合は、1℃下降/100m上昇(1℃上昇/100m下降)

湿潤断熱減率=

充分に水蒸気を含んだ空気塊の上昇。温度変化の割合は、0.5℃下降/100m上昇(0.5℃上昇/100m下降)

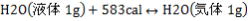

「No.22 低気圧の分類」 図-2 『ただでは変身できない』で学んだように、充分に水蒸気を含んだ空気塊が上昇する場合は、水蒸気1gにつき583calの潜熱を周囲に放出することをまなびました。そのため、乾燥断熱減率の1℃より下がり方が少なくなるわけです。また、空気塊が下降する場合は、潜熱を吸収するため乾燥断熱減率の1℃より上がり方が少なくなります。

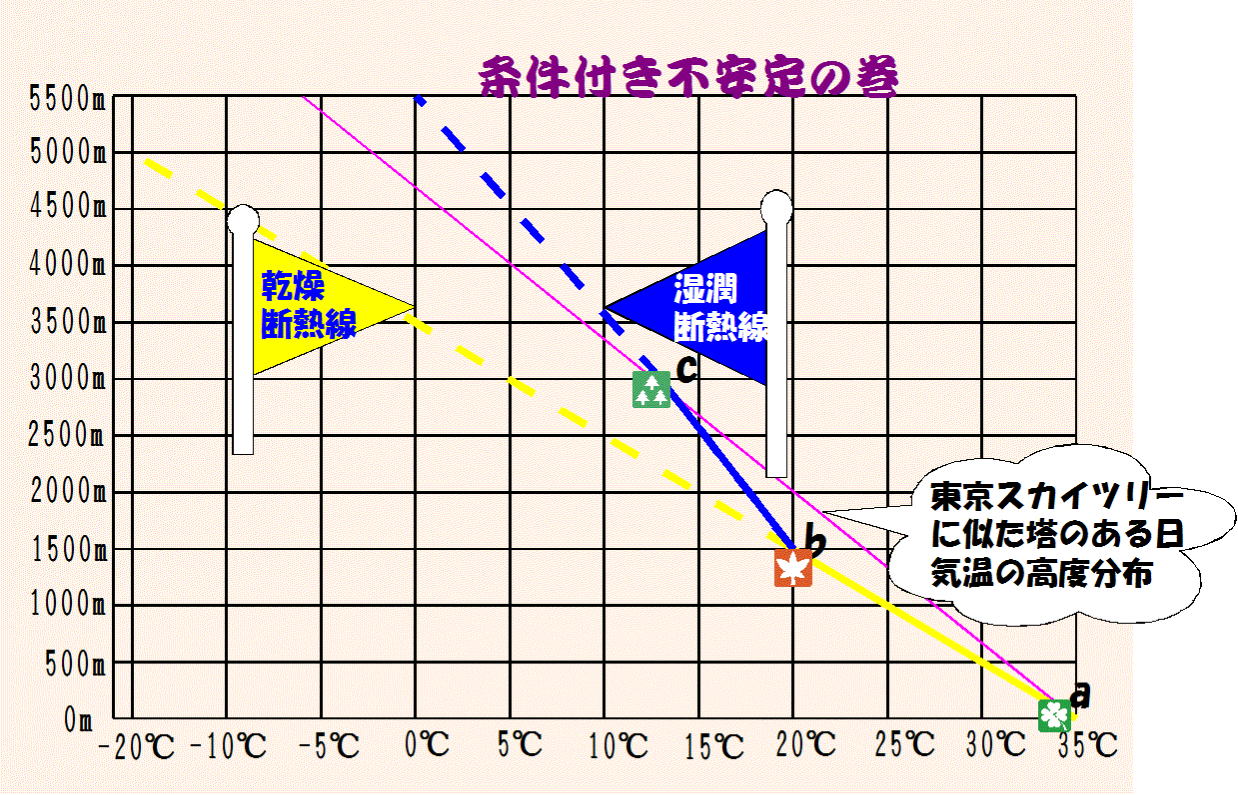

まず「乾燥大気の安定・不安定」について説明を行います。よく「大気が不安定なので、雷・にわか雨に注意が必要です。」等、天気予報で耳にすることがあります。大気の安定・不安定」は、結構ごちゃごちゃ、混乱、分かりにくいところではないかと思います。

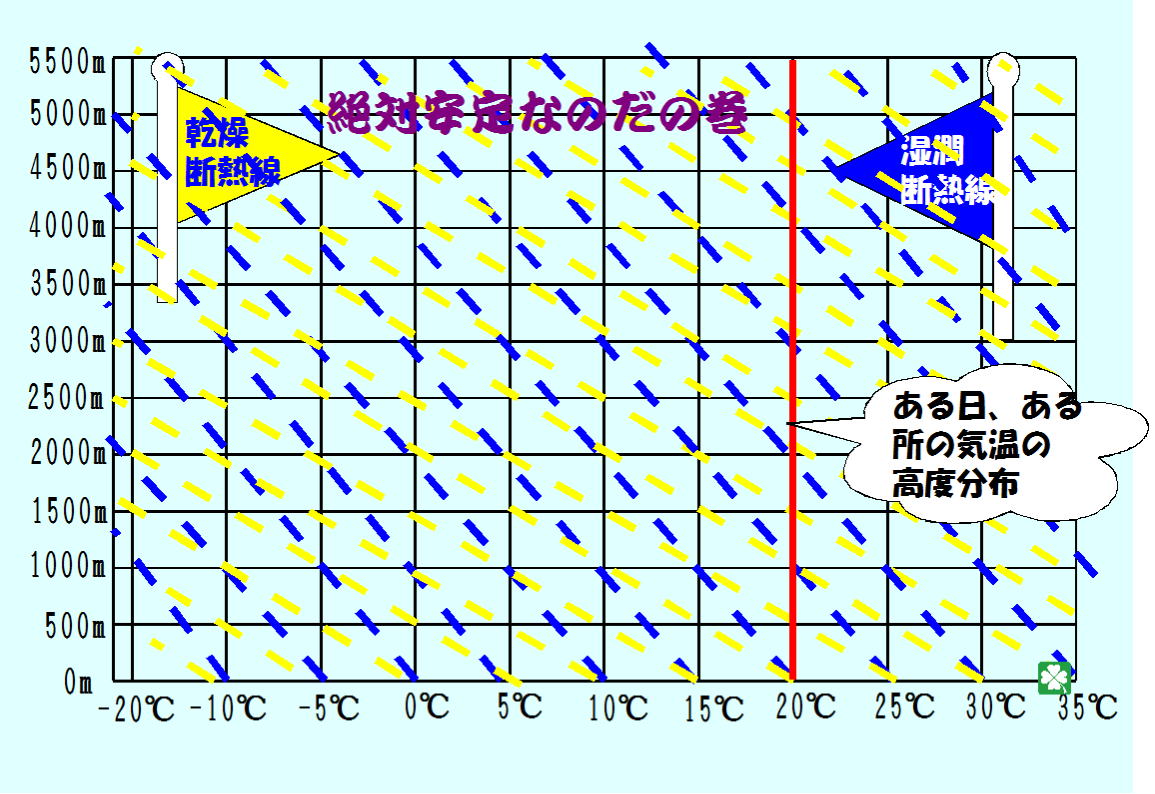

大気の安定と不安定の関係は、「大気=周り」と、「(持ち上げられた)空気塊=自分」の関係で、「周り」と「自分」の温度の違いが問題とされます-ただそれだけのこと-なのです。図-2は東京スカイツリーによく似た巨大な塔があり、高さ500mごとに温度計が設置されていて「ある日の気温の高度分布(図-2では「分布」の文字が化けていて出ません)」が示されている。ある日の気温の高度分布=「大気=周り」-になります。

図-2

この巨大な塔をひとみちゃんが、水蒸気を含まない空気塊を背負ってよじ登っていったとします。

この「空気塊=自分」は、水蒸気を含まない空気塊なので、乾燥断熱減率=100m上昇につき1℃下降の割合で温度が下がっていきます。地表0mで35℃であったものが、高さ500mでは30℃、1000mでは25℃、1500mでは20℃・・・。

一方、「大気=周り」は地表0mで35℃、高さ500mでは32.5℃、1000mでは30.0℃、1500mでは2℃・・・。

そこで、理解のために以下に表にまとめてみましょう。

| 高度 | 0m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大気=周りの温度(℃) | 35.0 | 32.5 | 30.0 | 27.5 | 25.0 | 22.5 | 20.0 |

| 空気塊=自分の温度(℃) | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 |

上の表から分かるとおり、ひとみちゃんが持ち上げた空気塊(=自分)の温度は、如何なる高度においても、周囲の大気(=周り)より低いですね。

暖かい大気より冷たい空気塊の密度は大きい(≑重い)-ですよね。したがって、どのような高さであっても、ひとみちゃんが持ち上げたこの空気塊を手放せば地表まで降りて来ることになります。

このような乾燥空気塊(何らかの原因で上昇させられた空気塊)を、「もとの高さに戻りなさい」とする気温の高度分布を示す大気を「安定な大気」(=上昇気流を作らない-のだから)といいます。

表-2のデータを縦軸に高度、横軸に「周囲の大気(=周り)」・「持ち上げた空気塊(=自分)」をとってグラフに示すと図-3のようになります。

図-3の黒の直線が「周囲の大気(=周り)」、赤の直線が「持ち上げた空気塊(=自分)」の温度変化を表しています。

図-3

(作図ソフトの性能の関係で、地表0mで35.0℃丁度に黒・赤の直線が収斂してません。また、青の高度を示す3000m、1500mの破線も不一致となっております。が、ご理解とご容赦のほどを。)

例えば、高度3000m、1500mにおいて青の破線で示されるように、「持ち上げた空気塊(=自分)」の温度<「周囲の大気(=周り)」の温度 となっています。

繰り返しの説明になりますが、「暖かい大気より冷たい空気塊の密度は大きい(≑重い)ので、何らかの原因で上昇させられた空気塊はもとの高さに降ります。すなわち、周りの大気は安定な大気-ということになります。

大体分かってきたでしょう。「寒気が流れ込んできました。」という想定で、「周囲の大気(=周り」、地表では35℃でも、高さ500mでは25℃、1500mでは10℃。

一方「持ち上げられた空気塊(=自分)」は、地表で35℃と等しいが、1500mでは20℃。いかなる高さで「周囲の大気(=周り」と「持ち上げられた空気塊(=自分)」の温度を比べても、 常に、「周囲の大気(=周り」の温度<「持ち上げられた空気塊(=自分)」の温度

密度の大きい水の中に、密度の小さいお湯の塊があるような関係だから、浮力を受けて空気塊は上昇を続けることになります。

すなわち、「乾燥断熱減率よりも気温減率の大きい乾燥大気は不安定である」-となります。

黒の直線・赤の直線の傾きからすれば、赤より黒の方がゆるやかであれば、「不安定な大気」-ということになります。

図-4

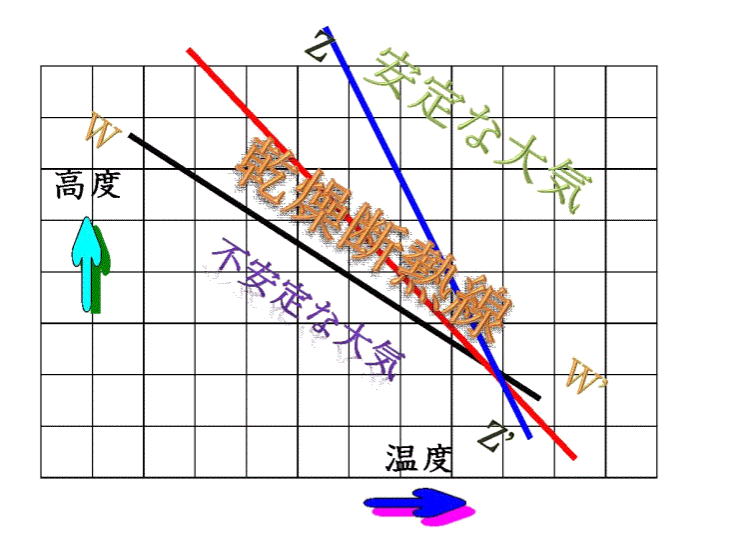

教科書では、図-3と図-4をあわせた図を以て乾燥大気の安定・不安定を説明しています(図-5)。

図-5 「乾燥大気の安定・不安定」の関係を示すグラフ

限られた教科書のページ数・割付で説明しなければならない事情もあるでしょうが、おそらく学ぶ生徒の皆さんが理解しにくいところは、いきなりこの図-5から説明が切り出されるためではないだろうか-と思います。

教科書的に再度説明すれば、以下のようになります。

Z-Z'(青)は見たところ傾斜がきついですが、気温減率は乾燥断熱減率よりも小さい。(赤・青・黒線の交差の地点から)上昇させられた乾燥空気塊の温度は、いかなる高さにおいても周囲の大気の温度より低く密度は相対的に「大」となります。したがって、上昇させられても、もとの高さに下がるため、「乾燥断熱減率より気温減率の小さい大気は安定である」といえます。

W-W'(黒)は見たところ傾斜は緩いですが、気温減率は乾燥断熱減率よりも大きい。(赤・青・黒線の交差の地点から)上昇させられた乾燥空気塊の温度は、いかなる高さにおいても周囲の大気の温度より高く密度は相対的に「小」となります。したがって、上昇させられと、浮力を受けて上昇を続けることになります。「乾燥断熱減率より気温減率の大きい大気は不安定である」といえます。

湿潤大気の安定・不安定は、「乾燥大気の安定・不安定」よりややっこしくなります。乾燥断熱線に加えて、湿潤断熱線がグラフに入り込んでくるためです。

先ほどまでは、乾いた空気塊の上昇を取り扱いましたが、今度は水蒸気を含んだ空気塊(35℃、湿度43.8%)の強制的な上昇を考えます。

| 上昇させられる空気塊の温度(℃) | 飽和水蒸気量(g/m3) |

|---|---|

| -5 | 3.41 |

| 0 | 4.84 |

| 10 | 9.33 |

| 20 | 17.18 |

| 30 | 30.40 |

| 35 | 39.23 |

表-3

表-3と湿度を求める公式から、この空気塊の露点温度は20℃と分かります。

【説明・計算】

この空気塊1m3 に含まれる水蒸気量Xは、

表-3より、露点温度は20℃

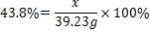

再び東京スカイツリーらしき巨大な塔(高さが高くなっている)に空気塊を持ち上げたとします。

図-6

地表0mでは 「周囲の大気(=周り)」も「持ち上げられる空気塊(=自分)」の温度も等しい。(図-6)「持ち上げられる空気塊」は、露点に達するまで(=20℃)「乾燥断熱減率(1℃/100m)」で温度が低下します。

35℃から15℃下がらなければならないので、(35℃-20℃)÷1℃/100m上昇=1500m上昇が必要。

1500mの高さでは「周囲の大気(=周り)」は23.75℃、「持ち上げられた空気塊(=自分)」は20℃で、空気塊の密度は周囲の大気の密度より大きいのでもとの高さ(地表0m)に戻ろうとします(=安定)。

1500mの高さを越えて持ち上げると・・・。露点に達しているので。空気塊の温度は「湿潤断熱減率(0.5℃/100m)」で温度が低下します(雲が出来る)。

すると高度3000mに達すると「持ち上げられた空気塊(=自分)」の温度と「周囲の大気(=周り)」は12.50℃で等しくなってしまいます。「持ち上げた空気塊を手放すとそこに止まる」ことになる。

高度3000mを越えると・・・。「持ち上げられた空気塊(=自分)」の温度と「周囲の大気(=周り)」の温度の逆転が起こり常に、「持ち上げられた空気塊(=自分)」の温度が高い状態になります。

つまり密度が「周囲の大気(=周り)」より小さいため浮力を受けて上昇を続けることになります(圏界面まで雲が出来っぱなしになる-不安定な状態)。図-3、4のように、図-6とこれまでの説明をグラフに表すと図-7のようになります。

図-7

aから

bまでは黄色の「乾燥断熱線」で空気塊の温度が下がります,

bで露点に達し青色の「湿潤断熱線」に「乗り換え」、空気塊の温度が下がります。

cでは「持ち上げられた空気塊(=自分)」の温度と「周囲の大気(=周り)」は12.50℃で等しくなります。(高さ3000m)

cを超えた高さでは、常に「持ち上げられた空気塊」の温度が高いことが分かります。

このようにC点の高さを超えなければ自然にもとの高さに戻るという条件がつくので、このような気温の高度分布を示す大気の状態を「条件付き不安定」、または「潜在不安定」といいます。

図-8

図-8では、青の破線は「湿潤断熱線」、黄の破線は「乾燥断熱線」を表しています。

大気の安定・不安定は気温減率が問題となります。地上0m(現在気温20℃)において、気温減率について、次のような考えを巡らすことにすると・・・。

0.5℃/100mから減って

→0.4℃/100mから減って

→0.3℃/100mから減って

→どんどん減って・・・0.05℃/100m

どんどん減って・・→0.001℃/100m

どんどん減って・・・→

「!」0℃/100m 究極の気温減率 これを、赤の直線で図-8に示しました。0mから5500m上空まで気温減率0℃は、現実としてあり得ないとは思われますが、いかなる高さにおいても、「持ち上げられた空気塊」の温度は常に、「周囲の大気(=周り)」の温度より低くなります。

つまり、0℃/100mという気温減減率は極端な例ですが、「湿潤断熱減率(0.5℃/100m)」より小さい気温減率の大気は、「絶対安定」な大気ということになりますね。

次は・・・

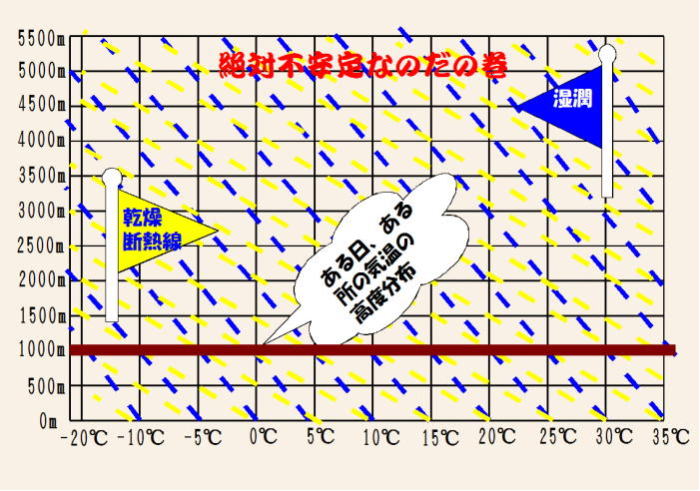

図-9

今度は気温減率が大きくなることを考えましょう。高さは何mでも良いですが、とりあえず、標高1000mにして、

1.5℃/100mからどんどん増えて=「黄色」の乾燥断熱線の傾きから「寝て」きます。

→10℃/100mさらにどんどん増えて=乾燥断熱線の傾きからもっと「寝て」きます。

→100℃/100mさらにどんどん増えて=「さらに寝て」きて、

→1000℃/100mさらにどんどん増えて=「さらに平らに寝て」きて、

・・→10000℃/100mさらにどんどん増えて=「ほとんど水平に近い」状態、

・・・∞℃/100m 究極の気温減率「!」 これを、エンジ色の太い直線で図-9に示しました。

いかなる高さにおいても、「持ち上げられた空気塊」の温度は常に、「周囲の大気(=周り)」の温度より高くなり、浮力を受けて上昇を続けることとなります。

これは極端な説明ですが、納得いただけるのではないでしょうか。

このようなことから、「乾燥断熱減率(1℃/100m)」より大きい気温減率の大気は、「絶対不安定」な大気ということになります。

凝結高度=雲が形成される高さ

ここまで、「雲ができるまで(露点温度に達するまで)、1℃/100m(乾燥断熱減率)の割合で温度が下がる」と説明してきました。

しかし、実際は露点温度に達しても雲は形成されません。

空気塊が上昇すると、上空は地表より気圧が低いですね。そのため空気塊は膨張し体積が増大するため、水蒸気量は相対的に減少することになり、その結果湿度が低下することになります。(図-10・11)

図-10・11

◎ 凝結高度を求める公式

凝結高度:H(m)、上昇する空気塊の温度:T(℃)、露点温度t(℃)

H=125(m)✕(T-t)

考え方としては、今までは1℃下がるのに100mでよかったのに、膨張する関係で、少し「おまけしてもらって」125m上昇で手を打ってもらう・・・。

例題

次の(1)から(11)の空欄に適語を入れよ。

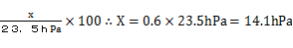

0m地点から20℃湿度60%の空気塊が、標高2000mの「照ノ富士山」を吹き越える場合を考えよう。この空気塊は(1)hPaの水蒸気を含んでいるので、露点温度は(2)℃である。

今、凝結高度:H(m)、上昇する空気塊の温度:T(℃)、露点温度t(℃)とすると、H=(3)✕(T-t)の関係がある。この関係を用いて計算すると、空気塊は高度(4)で雲を発生することになる。雲ができはじめる高さまでは、空気塊は(5)によって温度が低下するので、雲のできはじめる高さでの温度は(6)℃である。雲ができると、今度は空気塊は(7)によって温度が低下していくので、「照ノ富士山」山頂での空気塊の温度は(8)℃となる。これまで発生した全ての水滴・雲を山頂側に残存させ空気塊のみだけ反対側の麓(標高0m)に吹き降りたものとすると、空気塊は(9)℃/100mの割合で温度が上昇し、空気塊の温度は(10)℃となる。このような湿った空気塊が山を登り、越すことによって高温・乾燥の気象現象がもたらせられ、これを(11)と言う。

| 温度(℃) | 飽和水蒸気圧(hPa) |

|---|---|

| 20 | 23.5 |

| 15 | 17.1 |

| 12 | 14.1 |

| 10 | 12.1 |

| 5 | 8.65 |

【解答】

(1) 60%=

(2) 表より 12℃

(3) 125m

(4) H=125(m)✕(20-12)=1000m

(5) 乾燥断熱減率

(6) 20℃-1000m/100m×1℃=10℃

(7) 湿潤断熱減率

(8) すでに1000m上昇していて、空気塊の温度は10℃まで下がっている。残り、1000mを0.5℃/100mの割合で下がるので

10℃-1000m/100m×0.5℃=5℃

(9) 乾燥断熱減率

(10) 5℃+2000m/100m×1℃=25℃

(11) フェーン現象

saturate/saturation、unstablr,unsettled、stability、stable、vertical,perpendicular、cloud、stratum/layer、ceiling、humidity、moist,wet、dray,parched、hygrometer、adiathermic、expand、compress、compression、release、absorption、absorb、density、ability、capacity、astringency、coincide with ~、comprehend、understand、