-

M-Vロケット

M-Vロケットは1~7号機まで発射され、6号機のみ打ち上げ失敗であったとのことです。ところでロケットを作る会社はどこでしょう。調べてみると三菱重工業やIHIなんです。もともとは石川島造船所が播磨造船所とが合併して石川島播磨重工業=IHIと合併・拡大した企業で、かつての造船会社がロケットを作っている−という!?ことになります。ま、宇宙船はspace shipですから造船所でも「無関係」ではないですが・・・。(相模原 宇宙航空研究開発機構)

-

着陸速度は200km/h

国際便の着陸速度は200km/h程度で、新幹線の走行速度(300km/h走行の区間もあります)かなり高速といえます。着陸時のスピードと機体の重量の関係から、ジェット機の速度を安全に「0」にするには技術的に難しさがあることが分かります。

一度、真冬、アエロフロート機(写真ではありません)でモスクワに着陸しようとした時、殆どの乗客がロシア人だったのですが無事に着陸したら万歳・拍手をしたのでした。それだけに、着陸は飛行の中で最も危険を伴う瞬間といえる-着陸前の魔の10分-なのでしょう。 -

褶曲:地層の変形(長崎市)

低温高圧型の結晶片岩と思われる変成岩が大きく波状に褶曲しています。褶曲している地層は三郡変成岩、三波川変成岩のいずれかと思われます。写真は国立科学博物館展示(その一部)、説明文及びスケールの挿入はChigakukyoushituによります。

-

橋杭岩(はしぐいいわ)

和歌山県串本町(本州最南端の潮岬の近く)にある名勝・天然記念物。新生代新第三紀(1500万年前頃)泥岩層に流紋岩が貫入したものがその後の浸食作用の違いにより流紋岩が橋桁状に長さおよそ800mにわたって残存したものです。(写真は鬼ヶ城での観光案内表示板、説明文はChigakukyoushituによります。)

-

熊野御幸(ごこう)

庶民が熊野三山をお参りする場合は「熊野詣」ですが上皇の場合は「熊野御幸」となります。「熊野御幸」、「熊野詣」は平安時代から浄土思想に基づくものらしく、多くの上皇・女院がたびたび熊野を訪れています。

後鳥羽上皇には明月記の藤原定家もお伴した−と記録されているようです。 -

小惑星探査機「はやぶさ」

2003年5月、鹿児島県内之浦宇宙空間観測所からM-Vロケット5号機で打ち上げられました。太陽電池パネルを広げると6m近くにもなります。

約7年後、「小惑星イトカワ」のサンプルを往復60億kmをかけて地球に持ち帰りました。打ち上げから地球帰還まで一時は所在が把握できなくなるなど、様々なトラブルがありましたが、なんとかそれを乗り越えました。「はやぶさ」の偉業は2012年『はやぶさ 遥かなる帰還』として映画化されました。

「宇宙」という言葉は、紀元前2世紀(前漢時代)に出版された中国・学術思想の総合書籍、「淮南子(えなんじ) 巻三 天文訓の一」の中に出てきます。ここでは「宇宙」について次のように述べ、「宇宙」の「定義」にはふれていません。

原文を提示・説明したいのですが、原文に使用されている漢字を表示できませんので「楠山春樹著 淮南子 上 新釈漢文大系 明治書院 昭和54年」の通訳を更に意訳し説明します。

「天地の形がまだ明らかにならないころ、(天地は)混沌としてとらえどころ無く浮遊していた。それ故、ものごとの始まりと言う。この始まりから広大な空間がひろがり、広大な空間は「宇宙(原文のまま)」を生みだし、宇宙は気を生じた。」(続けて「気には澄んだ気と、濁った気があるとし、前者は天となり、後者は大地となった」と記述しています。)

最後の()のくだりの部分を読んで気のついた方もいるのではないでしょうか?昔話で大地が出来る話を聞いたところに似ています。その元は、日本書紀・神代上巻(かみのよのかみのまき)で「大昔、天地は混ざり合って混沌としていた。その混沌の中から、清浄なものは上昇して天、重く濁ったものは大地となり、神が生まれた。」-ここの記述にほとんど一致します。

実は、いきなり巻一 原道訓の一には、「四維に横たはりて陰陽を含み、宇宙を紘して三光を章かにす。」(「楠山春樹著 淮南子 上 新釈漢文大系 明治書院 昭和54年」書き下し文)に「宇宙」の文字は出てきます。

「(道は)四つの方角と天地の上下を含む(空間という)宇宙を支える(紘)綱となって三つの光である太陽・月・星をして輝かしている」-そのような訳になるでしょうか。

続けて原道訓の二に再び「宇宙」が登場します。かなり難解な文で通訳すら理解できません。おそらく、このような訳になるでしょうか。

「(無為がもたらす調和や万物への物性を与える)精神は動物の毛先にわずかに含まれるものの、「宇宙」全体よりも大きい。」

以上のように淮南子冒頭からなんら注釈もなく「宇宙」の言葉は使用されていました。そして、以下のような「宇宙」の説明がなされることになります。

「宇宙」を字解・定義したとして多くの本に紹介されているのが、巻十一 斉俗訓の十三-「往古來今、謂之宙、四方上下、謂之宇」-この部分です。

往古來今=昔から今までという長い時間を「宙」、四方上下=水平方向、上下方向という広い空間を「宇」と言う-とし、きわめて具体的に説明しています。

巻十 繆偁訓(「偁」正しい文字は「人偏」ではなく「ノ木偏」です)一には「道はこの上なく高きものでありその上には何も無く、また(道は)深きものでその下に何ものもない。(道は)水準を測る機器よりも平らで、巻き尺よりも真直で、コンパスで描いた円よりなめらかであり、定規で引かれた線より真四角で「宇宙(原文のまま)」を包裏して表裏の区別がない。(道は)天と地をも貫くものである。」-とし、「道」を説明しています。

巻十一 斉俗訓の十五、相対的な是・非に対し絶対的な「至是」、「至非」は真実の是・非であると解いた上で「真実の是・非は「宇宙(原文のまま)」に通ずるもの」とし、巻十のように宇宙は時間や空間の概念からより哲学的な世界へ結びついています。

更に巻十二 道応訓の四十四では罔両と景が問答を行います。罔両は「日の光は人の心に霊的な働きをするような神明(存在)であろうか?」それに応えて景は「それは違う」と答えます。罔両「なぜ違うといえるのか?」景は「神木が日の光を受けたり、日が『宇宙(原文のまま)』や大海を照らすが、家の戸を閉じれば日の差すことはない。しかし、霊的な働きをする神明は水平には広く届かぬところはなく、上に向かっては天まで窮め、下に向かっては大地の奥底まで及ぶ。(神明は)万物を化育(命を生じて育てる)するものの、その姿を現すことがない。(以下略)」

皆さんはここまで読んで、物理的な宇宙でのみならず新しい思想的な宇宙観が開けたのではないでしょうか。

ビッグバン (初期のビッグバン理論1940年代 ジョージ・ガモフGeorge Gamow(1904~1968))

画像は:NHKサイエンススペシャル 銀河宇宙オデッセイ 6 より(画像の説明はChigakukyoushitu です)

ビッグバン(爆発的な膨張、超高温・超高圧)によって空間と時間が始まり、元素が作り出され始めました。ビッグバンから数分後(約10分後)宇宙空間は水素が3/4、ヘリウム1/4の原子核に満たされて、それらより重いリチウム、ベリリウムはごくわずかであった−とされています(現在、宇宙に存在する元素のうち水素+ヘリウムの割合は全体の98%をも占めています)。

この頃はまだ高温で、陽子(水素原子核)に電子は捕らわられておらず、プラズマの状態であった模様です。膨張とともに温度が低下して水素、ヘリウムの原子核は電子をとらえて、それぞれ原子の状態に安定化していったと考えられています(38万年後)。

ビッグバン後106年頃にLi(リチウム)も合成されましたが不安定なため、形成されても短時間で消滅したようです。

ビッグバンから数億年後「第1世代の星」が水素、ヘリウムの核融合反応によって生まれました。「第1世代の星」は「種族Ⅱ」(またはⅢ)(種族Ⅲについては天文学者によって研究進行中で高校教科書には載っていないと思います)に分類されます。

現在の存在している「第1世代の星」は宇宙初期の状態を記録していると考えられますから詳しい研究の対象になります。

これにたいして「第2世代の星」は、「第1世代」の重い星が超新星爆発を行い、宇宙空間に拡散した重い元素も含んで誕生した恒星で、太陽もその世代と考えられています。(「第2世代の星」は「種族Ⅰ」)

ガモフは、宇宙が超高温・超高圧から爆発的な始まりであることを述べたうえで、宇宙の膨張に伴い温度が低下した宇宙の果てからは「宇宙背景放射の存在」を予言しました。

1965年、アーノ・アラン・ペンジアス(Arno Allan Penzias)とロバート・ウッドロウ・ウィルソン(Robert Woodrow

Wilson)は絶対温度3Kの電磁波の観測に成功し、ガモフの予言した「宇宙背景放射」であると認めました。(参照 HP No.25 海洋 図-2、No.31

太陽の表面温度 黒体放射・連続スペクトル、図-23、ウイーンの法則、シュテファン・ボルツマンの法則)

バーデ(W.Baade.1944)がウイルソン山の望遠鏡でアンドロメダ銀河、近傍にある楕円銀河に属する多数の恒星を調べていたところ、恒星の色とその分布に関係のあることに気がつきました。

種族と世代の関係は次のとおりになります。

| 第1種族(第2世代) | 第2種族(第1世代) | |

|---|---|---|

| 構成する星団 | 散開星団、O、B型の主系列星 | 球状図星団(現在約150知られている)、赤色巨星、こと座RR型変光星 |

| 分布 | 円盤状(銀河円盤(銀河面)) | 円盤状に分布する散開星団を包み込むように球状に(銀河ハロー、バルジ) |

| 重金属元素の量 | 多い | 星団の星の金属量は少なく一定、球状星団の形成過程はよく分かっていないのが現状 |

| 恒星の色・移動速度 | 青く明るい主系列星、約20km/secの低速度星 | 赤く暗い巨星、約100km/secの高速度星 |

| 年齢 | 10億年以下の若い星が多い | 50億年以上と古い |

| HR図上での特徴 | 左上がり-右下がりの「主系列星」の配列 | HR図上でひらがなの「て」のように配列 暗いF、Gの星、赤色巨星が多い |

| 銀河系外での分布 | 渦状銀河の円盤部分と渦状腕 | 楕円銀河、渦状銀河のバルジ |

表-1

散開星団

表-1に示されるように、渦状銀河の円盤部分と渦状腕に散開星団が分布し、構成する恒星の数は少なく(数100個)で星間雲を伴うため恒星の輪郭が明瞭に見えません(図―-1)。スバル(漢字で書くと昴)のHR図(図―-2)を見るとわかるように主系列星からなることが分かります。

(図―-1)astronomy photpgrapher of the year 2010 HR図(図―-2)「星と宇宙」監修 古畑正秋(1977)

プレアデス星団(昴) |

球状星団

球状星団は楕円銀河や渦状銀河のバルジ、われわれの銀河のハローの部分に球状に分布しています。写真(図―-3)に示されるように、恒星が密集(10万~100万個)していて一つ一つの星を分解してみることができません。HR図(図―-4)ではほとんどの恒星は主系列を離れ、赤色巨星に向かっており(その星が現在存在していることから)きわめて古い星といえます。

(図―-3)astronomy photpgrapher of the year 2010 HR図(図―-4)「星と宇宙」監修 古畑正秋(1977)

オメガケンタウリ星団 |

(図―-3) (図―-4)りょうけん座M3のHR図

図-1 |

①「星の誕生現場」(M42 オリオン大星雲) 銀河系のあちこちには、ガスが濃く集まって いるところがあります。その1つがオリオン大星 雲。 この中にはガスが特に濃く集まった「星の卵」 がいくつもあります。星はこのようなガスの塊の 中から生まれます。 (ハッブル宇宙望遠鏡が撮影 東京・葛飾「郷土と天文の博物館」展示写真 (部分)および説明文) |

図-2(Chigakukyoushitu)

前に「質量光度関係」の項で、太陽の10倍の質量の恒星の年齢を計算をしました。その結果、およそ1500万年(=新生代新第三紀中新世に誕生した星)の年齢が計算されました。

1500万年という時間は人間から見れば非常に長く昔の時代のように思えますが、宇宙の時間の流れからすればごく最近のことで、言ってみれば「現在も宇宙のどこかで恒星が誕生している」といえます。

M42オリオン大星雲は、オリオン座のほぼ東西に連なる三ツ星の中間の星から南(地表)に向かうガスをまとった三つ星の二つ目にあります(図-2)。恒星の周囲には電離した水素が広がり、「HⅡ領域」と呼ばれています。

恒星が誕生するためには星間空間にあるガス(水素、ヘリウム)が収縮しなければなりません。一方ではガスは膨張・拡散しようとしますし、恒星の誕生にはガスの収縮(ガスの重力)が必要になります。

同じ大きさのガス雲があったとすれば、ガスの密度が高く、ガスの絶対温度が低いほど収縮しやすいといえます。

ただし、ガスの収縮にはガス全体の温度上昇を伴います。(同様の現象:自転車の空気入れ。空気を圧縮してタイヤに空気を入れるとポンプが熱くなって来ます。(最近、あまり経験しないでしょうが。)反対の現象:ガスの膨張で経験していることに、スプレー缶で噴霧すると缶が冷たくなっている−経験がありますね。

星間空間にある物質は「星間ガス」(水素、ヘリウム(宇宙に存在する元素のほとんどは水素で次にヘリウム、2つの元素をあわせて98%を占める))と「星間塵」(氷、珪酸塩、炭素、アンモニア)で星間ガスはの密度は1原子/cm3、一方、人工的に作られた真空状態が106原子(または分子)/cm3ですからいかに「空虚な状態」かがわかります。星間塵の直径・密度は0.1μm/100m3といわれ、星間ガスと同じように空虚といえます。

星間ガスと星間塵をあわせて「星間物質」と言いますが、これらのガスや物質は光を通さなかったりあるいは吸収しますから「暗黒」に見える(暗黒なものは見えないはずですが)ことになります。また、短い波長(紫・藍・青)の光を吸収する性質がありますから「消極的に赤みがかって見える」ことになります。

「星間雲」は星間ガスと星間塵が濃密に集合している場所で、水素、ヘリウム200~103個/cm3の密度、質量は1~105太陽質量と見込まれています。

星間ガスは無色透明で光を遮ることもなく光学的に観測することもできませんが、星間塵の中には光に対して不透明な物質が含まれているため、星間雲は背後の光を隠蔽し「暗黒星雲」として観察される場合があります(オリオン座馬頭星雲など(南東~南西に並ぶ三つ星の最東端)(図-2)。

図-3 astronomy photographer of the year 2010 p.29 より 部分

一方星間ガスと星間塵が周辺の恒星のエネルギーを得て光り輝く場合があり、これを「散光星雲」(拡散星雲)とよびます。

オリオン座馬頭星雲が暗い影となって映し出される背景となっている部分は「散光星雲」となります。

「星間雲」の中で星間ガスと星間塵が特に濃集している部分を「胞子(グロビュール)」といい、これが収縮して「原始星」となっていきます。

「胞子」が収縮するには何らかのきっかけが必要で、超新星爆発による衝撃波が考えられています。衝撃波によって圧縮が生じ重力が大きくなり、その重力によって周囲の物質を集めます。圧力上昇によって中心温度107kが越えるようになると、最初の核融合反応が始まります。

その結果誕生した恒星がほぼ同じ方向への固有の運動を行うのは、1つの超新星爆発による衝撃波を受けてそして誕生したことの表れである-としています(桜井邦朋 共立出版 宇宙物理学 2006年)。質量の大きい「胞子」からはO、B型の恒星が誕生することになります。

図-4 |

②「輝きだした星たち」 (M16 わし星雲) ガスの中で生まれた星たちが、スの雲の縁を明るく照らしだしています。 輝くガスの中から飛び出している黒い雲の中には「星の卵」があります。 (ハッブル宇宙望遠鏡が撮影 東京・葛飾「郷土と天文の博物館」展示(部分)および説明文) |

原始星から主系列星にいたる過程で、温度がおよそ103倍、光度がおよそ104倍となる段階で変光を繰り返す現象が見られこの現象を林忠四郎氏が報告しました。(林フェーズ(1961))

太陽も同様に複数個の恒星とともに誕生したらしいのですが、誕生後46億年を経て孤立した天体になった-と考えられています。

図-5 |

③「大人の星たちの群れ」 (M45 プレアデス星団) 星が生まれると、その中心ではやがて水素がヘ リウムに変わる核融合という反応が起き、その時 に生じるエネルギーで輝くようになります。 このプレアデス星団の星たちも、太陽も、こう した「大人の星」です。 (パロマ山48cmシュミット望遠鏡撮影 東京・ 葛飾「郷土と天文の博物館」展示(部分)および 説明文) |

107k(1千万k)の温度を超えると、4つのH原子核から1個のHe原子核と2個の陽電子を作り出す核融合反応を行って星が輝く「主系列星」の時代に入ります。

核融合反応

原子核を構成する粒子(陽子、中性子)を「核子」といい、原子を量炭素C=12とし、陽子=1.0073、中性子=1.0087とすると次のような「体重差」が生じることになります。

原子番号2、質量数4のHe原子核(タイトに固まっている状態)の原子量は4.0015であるのに対し、2個の陽子2個の中性子(4個バラバラな状態)は4.0320です。バラバラな「核子」がHe原子核という塊に「核融合」すると質量が減少する(4.0320−4.0015)ことになります(質量欠損)。

この質量欠損分がエネルギー(結合エネルギー)に変換されるのが核融合反応(エネルギー)になります。

結合エネルギーは酸化反応エネルギー(燃焼=物が燃える際)に比較してきわめて大きいものとなります(105~107倍)。

恒星での核融合反応

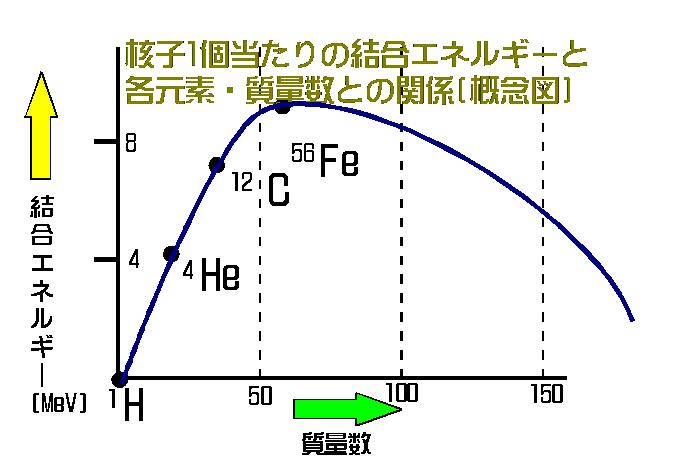

下の図-6から分かることは次のようになります。

水素Hは陽子1個のみからなり中性子はゼロで結合する対象がありませんから、結合エネルギーは0になります。H、He、Li(Liは、グラフ上には表れていませんが、一旦結合エネルギーは低くなります)、Be・・と原子番号・質量数が増すに従って結合エネルギーが増加していき、Fe鉄で最大となり、その後緩やかに減少していきます。つまり、鉄の原子核が最も安定していること(=壊れにくい)ことがわかります。

図-6

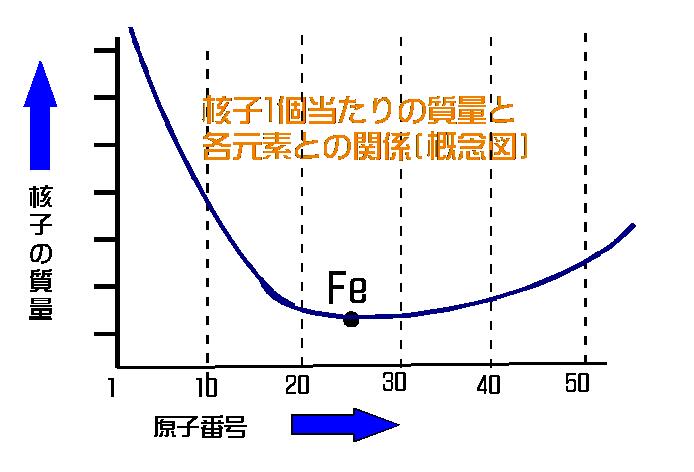

一方下の図-7はつぎのようにして描かれています(概念図)。縦軸は核子1個当たりの質量を表していて上に向かって大きくなっている(≒重い)ことを示しています。

横軸は原子番号で1H水素、2Heヘリウム、3Liリチウム、4Beベリリウム、5Bホウ素・・・26Fe鉄・・・の各元素を示しています。1H、2He、3Li、4Be、5B・・各元素の核子の質量をグラフ化したものが図-7になります。

図-7

図-7から分かることは次のようになります。主系列星の説明では、原子の核融合によって質量欠損分がエネルギーとなり恒星の輝きとなることを説明しました。

縦軸の目盛に注目すると、水素から鉄までは核融合を行うことによって核融合後の原子核の質量が減少することを示していますからエネルギーを生み出しますことになります。

しかし、鉄以降の元素の核子が核融合を行ったとすれば、質量が増加する反応=質量欠損が起こらない反応になります。鉄以降の元素の原子核は核融合を起こしてエネルギーを生じないことを示しています。簡単に言えば、調理をするように外からエネルギーを加えなければならない反応であることを示しています。鉄より重い(質量数の大きい)元素の形成は、超新星爆発の際に多量の熱中性子が発生し、その熱中性子が原子核に取り込まれることによって、速い反応過程(rapid

process)で形成される-そのエネルギー源は超新星爆発時に解放される重力エネルギーとされています。

また、鉄以降の元素の原子核のうち不安定な原子核が中にはあって、自ら壊れて結合エネルギーの高い安定な別な元素の原子核に変わります(放射性元素の自然崩壊)。

| ④軽い星のさいご (NGC7293 リング星雲) 太陽の8倍くらいまでの星の最期の姿で す。 寿命を迎えた星は膨張を始めてやがてガ スは星から離れて大きなリング惑星状星雲 を作ります。 中心には非常に熱く高密度な白色矮星が 残ります。 (ハッブル宇宙望遠鏡撮影 東京・葛飾 「郷土と天文の博物館」展示(部分)およ び説明文) |

| ⑤重い星のさいご (M1 かに星雲 VLT撮影) 太陽の8倍以上の重さの星は超新星爆発 を起こして最期をむかえます。 かに星雲は、1054年に起きた超新星の残骸で今も膨張を続けています。中心には白 色矮星よりはるかに高密度な中性子星が残 っています。 (VLT撮影 東京・葛飾「郷土と天文の博物館」展示(部分)および説明文) |

H原子核の核融合反応が進行するに従い、恒星の中心にはHe原子核が蓄積されていきます。

更に、He原子核が核融合反応が継続して行われ、質量数の大きい元素を作りつつ恒星が進化し、星の終末をそれぞれにたどるには原始星として輝きだした際の質量の違いによって異なってきます。

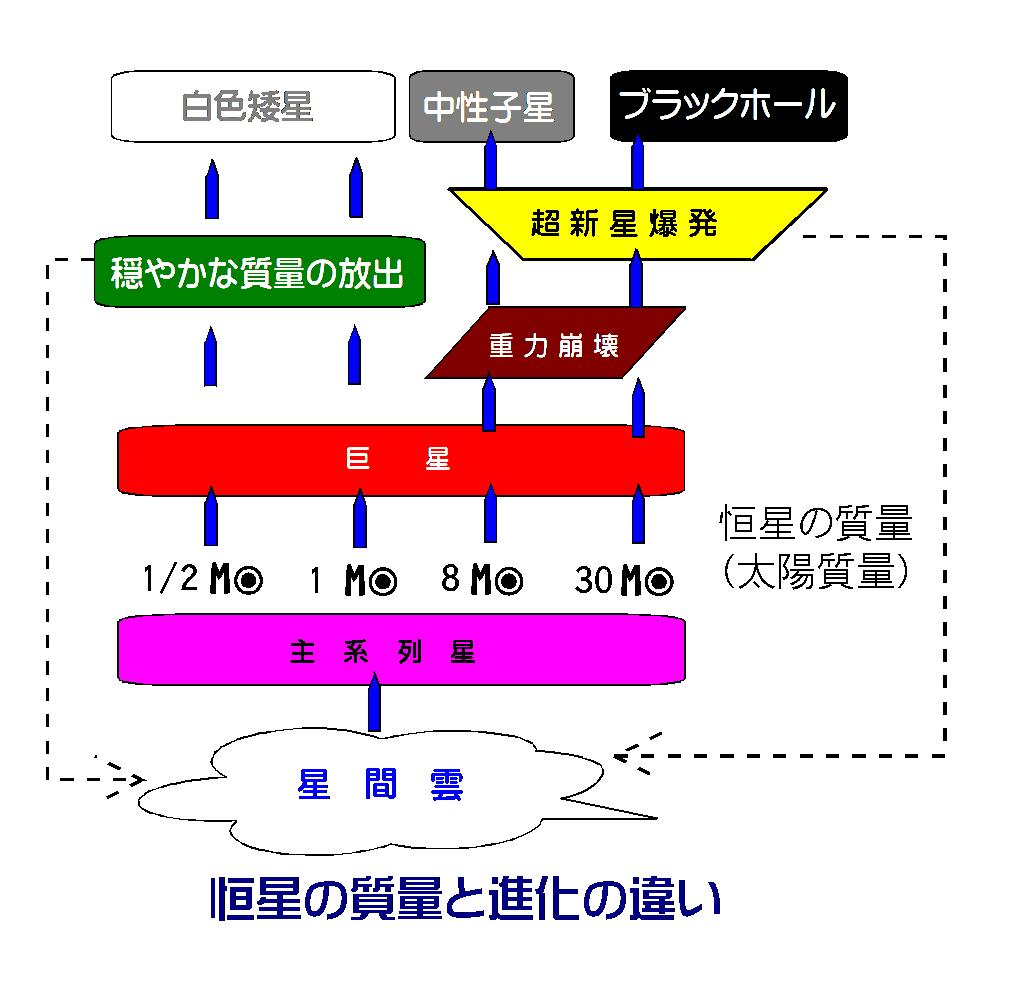

主系列星の光度は以前学習したように、「質量(M)光度(L)関係」:L∝M3.5を満足して輝き、また主系列星としての寿命(t)は質量(M)との関係でt∝M-2.5と示され、赤色巨星を経たのち質量の違いによって「白色矮星」、「中性子星」、「ブラックホール」に向かっていきます。

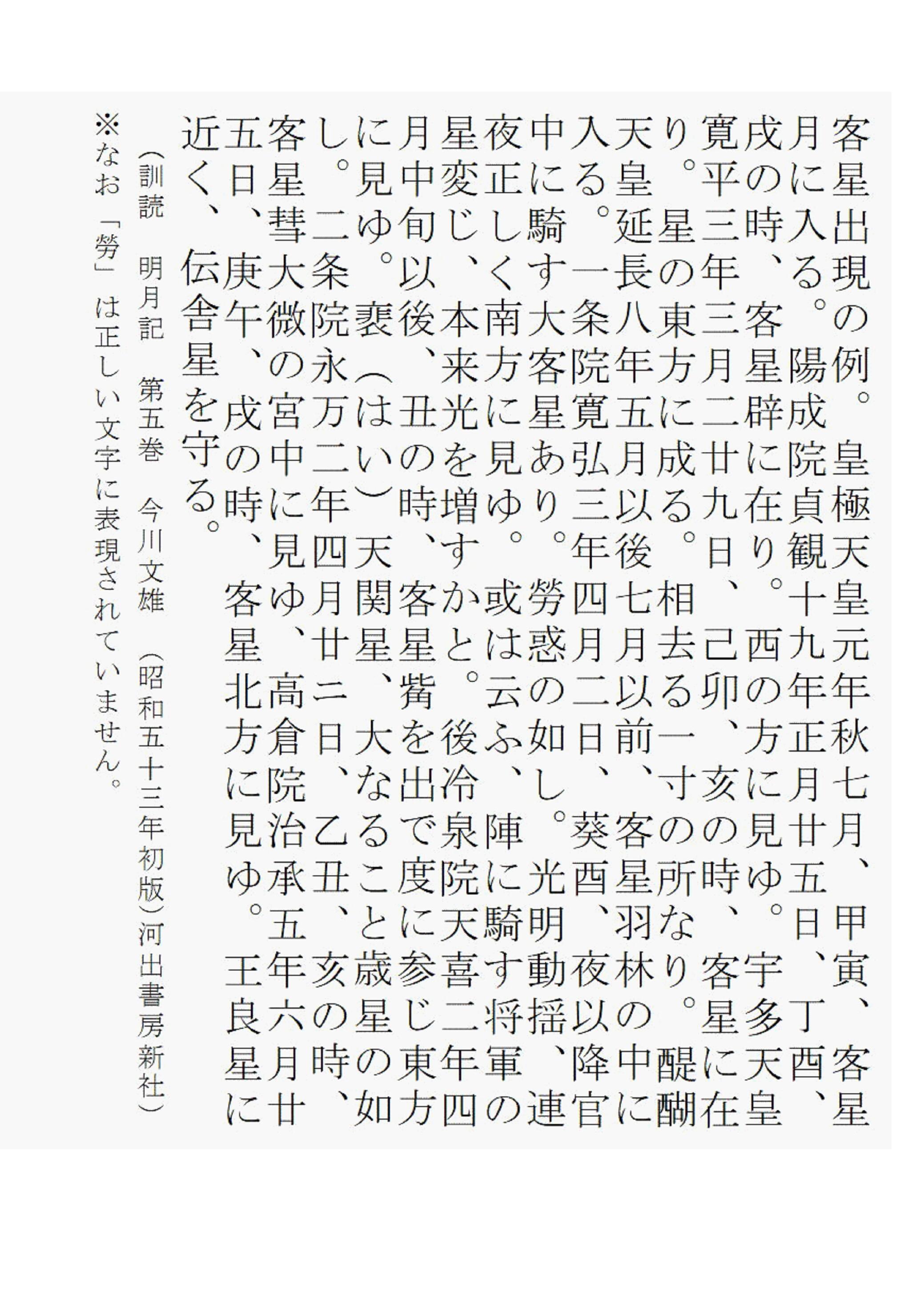

藤原定家(『さだいえ』、または『ていか』)(1162~1241)は受験生の皆さんは知っているように「新古今和歌集」(1204年一旦完成)または、「新勅撰和歌集」、「小倉百人一首」の撰者でもあります。後鳥羽上皇(上の写真)の命を受け和歌集の編纂を行いながら、藤原定家は56年間も「明月記」として日記を書き続けました。

「明月記」は普段私たちが書くような私的な「日記」とは異なります。宮中にいつ誰々がどんな格好で参内し、どのようなことが話し合われ、どのようなことが決まったか。あるいは公家のどなたが昇任されたとか、あるいはどなたがどのような病気で亡くなられたかとか、京の町のあるところで放火があって全焼したことなど。客星(新星・彗星)が現れ不吉な出来事の起こる前触れではないだろうか不安に思い心配したり・・。いわば「半公的な」時事記録的な日記と言えます。

中でも定家68歳頃の1230年代は、疫病が蔓延したり、干ばつ・地震が起こったり世情が不安な時代が続きました。陰陽師が護摩を焚いては息災を祈願しました。

そのころ天皇は長くても10年から7年ほどの在位でした。改元を行えば不安な時代が収まると考えられ、世の中の安寧を願うため当時の天皇は禅譲し2年、3年ほどで改元が何度も繰り返されることが行われていました。

定家は明月記の中で、自然現象の大風・大雨や地震についても記述しています。中でも、「寛喜二年十一月大 八日(乙未)」には「客星出現の例。」として客星・彗星の出現についてまとめの記事を書いています。

定家は1162年の生まれですから「皇極天皇元年(西暦=642年)秋七月、甲寅、客星月に入る。」、超新星爆発(=かに星雲)の「後冷泉院天喜二年(西暦=1054年)四月中旬以後、丑の時、客星觜を出で度に参じ東方に見ゆ。」も経験できなかったはずです。

「客星出現の例」に示された元号を西暦に示すと、以下のように成ります。皇極天皇元年(642年)、貞観十九年(877年)、寛平三年(891年)、醍醐天皇延長八年(930年)、一条院寛弘三年(1006年)、天喜二年(1054年)、永万二年(1166年)、治承五年(1181年)となります。

ここに記載されている客星はすべて新星・超新星ではなく、彗星も含まれており、一条院寛弘三年(1006年)、天喜二年(1054年)、治承五年(1181年)の客星が新星・超新星の記述である-とされています。

最も有名なのが、天喜二年(1054年)の記述(下記参照)、高校地学教科書に超新星爆発の記録として大々的に取り上げられています。

|

1054年に超新星爆発し、現在ではその残骸が かに星雲として観察されます。ハッブル宇宙望 遠鏡 |

参考までに:皇極天皇元年(642年)、貞観十九年(877年)、寛平三年(891年)、醍醐天皇延長八年(930年)、一条院寛弘三年(1006年)、天喜二年(1054年)、永万二年(1166年)、治承五年(1181年)

(1)一条

1006年5月1日、夜中に大客星が連日南に見える。火星のようだ。明るく

光り輝く。ある人が言うには騎陣将軍星本体が明るくなったのか。

(騎陣将軍星はおおかみ座κ星)

(2)後冷泉

1054年5月下旬以後、深夜に客星が現れた。オリオン座の頭や三つ星と

同じ赤径で、おうし座ζ星のそばにある。明るさは木星のようだ。

(3)高倉院

1181年8月7日、夜に客星が北に見える。王良星に近く、伝舎星を守る。

(王良星がカシオペヤ座β星、伝舎星がカシオペヤ座ε星だが、3C58が伝舎星に近く、「宗史天文志」では伝舎星を犯(大接近)すとあり、カシオペヤ座ε星説が有力です)

不思議なことに1054年の記録は観測日と六十干支が書いていません。そのまま解釈すれば新暦5月下旬頃に客星を見たことになります。実際にはおうし座は太陽方向にあり見えません。4月下旬でなく5月下旬(新暦の6月下旬)とすればおうし座が早朝に見える。5月を「4月に書き間違えた」と考えられています。現在は書き間違えた説が支持されています。

⑥恒星の質量と進化の違い

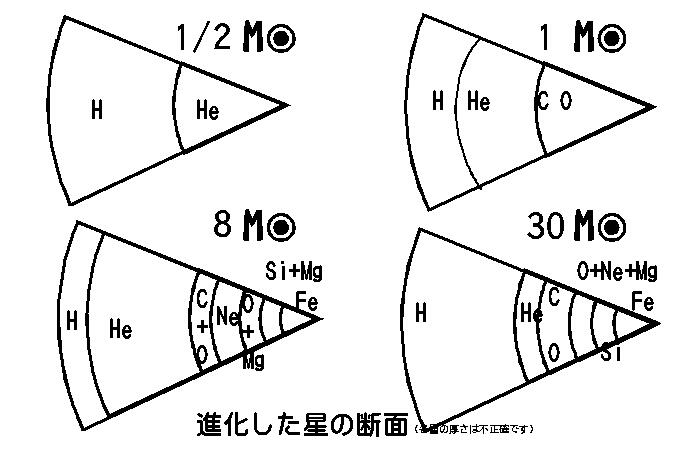

(1)水素燃焼 107k

恒星の内部では温度にして107kで、4つの水素原子核からヘリウムの原子核が作られる核融合反応が開始され、この反応を「PPチェーン反応(≑鎖状(円形)陽子反応)」といいます。

この反応は1/2太陽質量~太陽質量未満の恒星で行われ、水素が消費されると生成されたHeの核融合までは行われず、星は収縮して温度を上げますが絶対等級はそれほどそれほど変化することはなく「白色矮星」となり次第に冷え、視界から消えて行きます。

恒星の中心部にヘリウムの原子核が蓄積されていくと、水素の核融合反応の行われる部分は、あたかも地球の内部構造のように内側から外側に移動していきます。ヘリウムの中心核があまりにも大きく(質量)なりすぎるとその重力によって恒星が潰れてしまいます(重力崩壊)。

そのヘリウムの中心核の限界の質量は恒星の10~15%と考えられ「シェーンベルグ(センベルグ)・チャンドラセカール限界質量」といわれます。

水素燃焼のみで、原始星→主系列星→白色矮星のコースをたどる星、すなわち質量の小さい星でも、上述のようにヘリウム中心核の質量が大きくては t∝M-2.5 の計算に当てはまらなく短命な星で終わってしまうことを意味します。

(2)ヘリウム燃焼 108k

太陽質量以上(~8×太陽質量)の恒星では、温度が更に上昇し108kになると、4He+4He→8Be(ベリリウム)、8Be+4He→12C(+γ)の反応が起こりますが、8Beが生成された瞬間電子、陽子と反応し4Heに崩壊すると考えられています。4He+12C→16O

C炭素、N窒素、O酸素、が水素原子核を取り込んで4Heを作る鎖状(円形)反応(「CNサイクル」または「CNOサイクル」)で、太陽の中心で起きていると考えられています。

恒星全体は膨張し光度は増しますがその結果温度は低下し、「主系列星」から「赤色巨星」に進化すると考えられています。

太陽は今から約50億年後巨星化し、太陽の半径は水星の軌道にまで達すると考えられています。

(3)炭素燃焼

8×太陽質量以上の恒星では、6×108Kの温度に達すると炭素が燃焼し、O酸素、Neネオン、Mgマグネシウム、Siケイ素が生成。

(4)ネオン燃焼 15×108K

ネオンは4Heを取り込んで24Mgを形成、20×108KではO酸素からSi、Sイオウ、Caカルシウム、30×108K以上の超高温状態に至ると最終的な鉄を生み出す核融合反応が行われる-と考えられています。図-10 中心Fe-Si-C,O-He,-H

Feは核子1個あたり最も質量が小さく、それ以上の核融合反応は起こらないので重力崩壊を起こして爆縮(爆発の反対:急激に潰れる)を行います。

図−10

(図はMAS シリーズ現代の天文学 7 恒星 野本憲一・定金晃三・佐藤勝彦(編)2009 評論社 図5.15を改変)

⑦ブラックホール

8×太陽質量以上の恒星では超新星爆発を起こし一気に108倍近くまで増光し(20等明るくなる)、半年から長い時は数年間輝きます。超新星爆発によって押しつぶされた中心部は1015g/cm3という超高密度になり、その結果電子の軌道が圧縮されて「電子の縮退」が起こると考えられています。つまり-の電気を帯びた電子が+の電気を帯びた陽子(原子核)に捕らえられて自由に動けなくなる現象です。

さらに圧縮されると完全に原子核に捕らえられ、この結果原子は「中性子」になります。中性子化することによって幾分体積が減少しますが、いずれにしても超高密度であり、きわめて大きな引力(重力)をもつ天体になります。

図−11 進化した恒星の同心円様の「厚み」は根拠がなく、「そのような重なりの様子になる」ものとしてとらえてください。

暗黒物質(dark matter)

フリッツ・ツビツキー(Fritz Zwicky 1898~1974)は主に超新星を研究していました。銀河の大集団である銀河団と周辺にある銀河の運動を調べた際、周辺にある銀河の運動が計算された銀河団の質量(重力)による運動よりはるかに大きいものであった(1930年頃)ことがわかりました。そこで彼は「目には見えない質量(重力)」暗黒物質(dark

matter)が存在するのではないかと考えたのが発端です。

その当時彼の考えは推測の域を出ないものでしたが、現在では様々な銀河があって、それぞれの質量のおよそ10倍の暗黒物質が伴うことが分かっています。

ダークエネルギー

dark energy:宇宙を膨張させるエネルギー。しかも、膨張しても密度が減らず、また過去(宇宙の始まり)に遡っても密度が増さない-という不可思議なエネルギー。説明にならない説明ですが「宇宙という存在そのものがエネルギー」である-といえばいいのでしょうか。現在の宇宙の物質の5%は水素・ヘリウムなど星の構成物質で、30%ほどが暗黒物質(未知の素粒子ではないかという説があります)、65%ほどがdark energyといわれています。(参考文献 横山順一 輪廻する宇宙 (2015) ブルーバックス 講談社 )

enterprise,corporation,landing,universe,BC(before Christ),AD(Anno Domino),chaotic(a),chaos(n),element,electron,

disappear,vanish,extinguish,calcurate,sum up,electrolytic dissociation,contract,shrink,expand,dust,empty,vacant,

concentration(n),concentrate(v)